10 главных Венер из коллекции Эрмитажа

Венера, или Афродита, — античная богиня любви, чьё имя стало символом красоты и юности. С древнейших времён художники и мастера воплощали в своих творениях образ вечно юной богини. В собрании Государственного Эрмитажа хранится несколько десятков произведений искусства от эпохи Античности до нового времени с изображениями Афродиты/Венеры, многие из которых являются подлинными шедеврами.

Рождённая в белоснежной морской пене из семени и крови оскоплённого Кроносом Урана, богиня Красоты и Любви Афродита была сперва вынесена морскими волнами на берег острова Кифера, а затем на остров Кипр. Одновременно с ней из крови Урана появились эринии и гиганты, олицетворяющие ужасные порывы бессознательного.

В этом мифе прослеживается первородное начало Афродиты, не столько богини Любви, сколько покровительницы деторождения, моря, вечной весны и жизни, дарующей изобилие. Она куда древнее, чем бог-правитель Зевс, это хранительница жизни. Но постепенно для людей всё важнее становилась сама любовь мужчины и женщины, а не многочисленное потомство, и Афродита принимает функции богини любви. В мифологии она теперь называется дочерью Зевса и Дионы, её рождение из крови Урана почти забыто. Богиня принимает всё более кокетливые черты, её образ становится более эротичным, а отношение к ней — ласково-ироническим. Когда на смену эллинской культуре приходит аскетичное средневековье, Венера как богиня плотской любви отступает в тень. Становится не принято показывать грешную плоть обнажённой. Женщины на средневековых картинах — не объект вожделения, и обнажённую фигуру можно увидеть разве что на изображениях Адама и Евы да у терзаемых в аду грешников. Начиная с эпохи Возрождения, когда началась волна увлечения античной историей и культурой, образ Венеры вновь принимает привычные черты, возвращая ей олицетворение женской красоты, любви и юности.

С древнейших времён художники стремились к созданию идеального типа богини красоты, в котором бы соединялись и воплощались все обаятельные качества и красота, какими так щедро наделило богиню Афродиту воображение древних греков, этих страстных поклонников красоты.

Место

Адрес

Дворцовая площадь, 2

Палеолитическая «Венера». 22–23 тысячи лет назад, стоянка Костёнки I

Палеолитические «Венеры» — это обобщающее понятие для доисторических фигурок, рельефов и статуэток, изображающих некий женский образ. Естественно, что они не имеют отношения к античной богине и являются воплощением не красоты и эротизма, а образа женщины-матери, хранительницы жизненного начала и мировоззренческих устоев первобытного рода. Древние художники создавали эти произведения с особым акцентом на женские признаки — это, как правило, тучные, беременные женщины, с обвисшей грудью, молоком которой вскормлено очень много детей, с большими бёдрами, обеспечивающими лёгкие роды. Такие статуэтки распространены по всей территории Евразии, от Байкала до Пиренеев. Некоторые из них бережно хранили, другие — намеренно разбивали на фрагменты, лишая жизненной силы.

В коллекции Эрмитажа представлено несколько «Венер», одна из которых является настоящим шедевром. Женская статуэтка, вырезанная из известняка и украшенная гравировкой и полировкой, была найдена на стоянке Костёнки в Воронежской области. Более 20 тысяч лет назад умелый мастер создал её при помощи каменных орудий, проявив при этом знание пропорций, симметрии и востребованных для того времени идеалов красоты. Особое внимание было уделено проработке причёски и украшений.

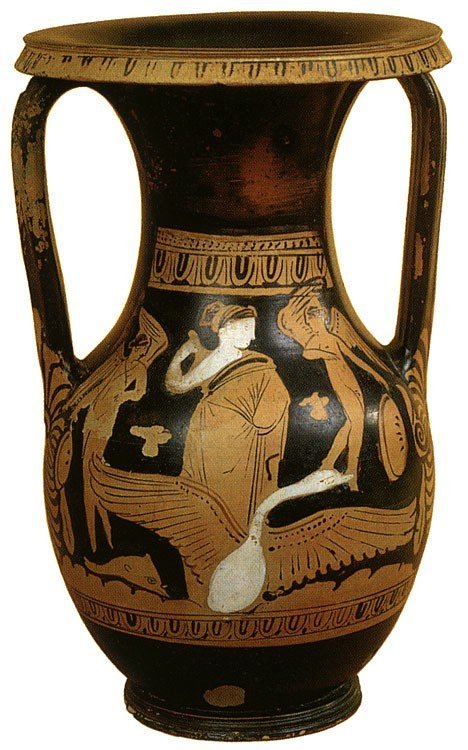

Пелика краснофигурная «Афродита на лебеде». Около 350 года до нашей эры, Аттика

Самые знаменитые скульпторы Греции и Рима обращались к образу Афродиты, не миновали этого увлечения и вазописцы, которые во многих отношениях находились под влиянием великих творений своей эпохи. В коллекции Эрмитажа хранится замечательная краснофигурная пелика с изображением Афродиты верхом на лебеде, выносящем её из морской пены. Лебедь как священная птица известен в качестве атрибута богини. Наиболее раннее изображение богини на лебеде относится к середине V века до нашей эры.

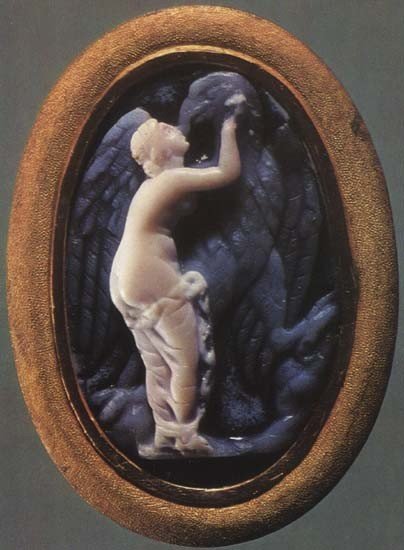

Камея «Афродита с орлом». I век до нашей эры

Эрмитаж обладает уникальной коллекцией гемм (ювелирные камни с вырезанными изображениями), основа которой была создана императрицей Екатериной Великой, страстной поклонницей глиптики.

Камея «Афродита с орлом» — подлинный шедевр резчика Сострата, она может считаться образцом «живописи в камне». Чёрно-синий фон со светлыми включениями словно даёт живописное воспроизведение ночного неба. Всю поверхность камня занимает фигура Зевесова орла, вырезанного в голубовато-сером слое. Перед ним стоит, подняв голову в поцелуе, обнимающая его Афродита. Её хрупкая фигурка выполнена в белых и тёплых розоватых тонах. Камея является изящным, как греческая эпиграмма, выражением взгляда на царскую власть: земной владыка получает благословение небесного властелина. Но, как во всяком подлинном произведении искусства, в нём можно видеть выражение темы могущества любви, красоты, человечности, одерживающих победу над самыми мощными и страшными силами мироздания.

Статуя Афродиты (Венера Таврическая). Римская копия I века нашей эры с греческого оригинала III–II веков до нашей эры

Эта статуя — одна из первых античных скульптур, появившихся в России. Она была найдена в окрестностях Рима в 1717 году и подарена Петру I в 1719 году папой Климентом IX, возможно, в обмен на мощи святой Бригитты. Скульптура прибыла в Петербург 13 марта 1721 года, её разместили в галерее Летнего сада, а затем перенесли в Грот. С 1827-го по 1850 год она находилась в Таврическом дворце, отчего и получила название «Таврическая».

Статуя является римской копией, восходящей к знаменитому греческому оригиналу — статуе Афродиты Книдской, изваянной скульптором Праксителем во второй половине IV века до нашей эры. Первоначально скульптор работал по заказу граждан острова Коса, которые отвергли обнажённую Афродиту из соображений морали; тогда книдяне приобрели скульптуру Праксителя, впоследствии прославившую остров. Афродита Книдская считается первой обнажённой греческой статуей богини, известной по письменным источникам и копиям римского времени. Древнегреческий скульптор возбудил своей статуей всеобщее удивление и, по легенде, даже удивление самой богини Афродиты, которая при виде её воскликнула: «Меня видели обнажённой Парис и Адонис, но где и когда мог меня видеть Пракситель?» Создание изображений обнажённой Афродиты стало одним из наиболее важных явлений в эллинистическом искусстве.

Эрмитажная скульптура сохранилась фрагментированно: руки, дополненные в XVIII веке, до нашего времени не сохранились. В оригинале композиции руки Афродиты в целомудренном жесте прикрывали лоно. Стиль греческой скульптуры был несколько изменён в соответствии с эллинистическим вкусом второй половины III века до нашей эры, что сказалось в несколько удлинённых пропорциях, уменьшенном размере головы и слишком энергичном повороте шеи.

Статуя Афродиты/Венеры. Римская копия с греческого оригинала III–II веков до нашей эры

В 1851 году, через венецианского антиквара А. Санквирико, в Эрмитаж поступила прекрасная статуя Афродиты, которая ранее входила в собрание венецианского семейства Нани. В редком издании эпохи наполеоновских войн — «Коллекция всех древностей, хранящихся в венецианском музее Нани» — мы читаем об этой скульптуре: «Она долго лежала поверженная в пренебрежении… но была вызвана из забвения, когда г-н Якопо Нани увидел её и поместил в свой знаменитый музей, представив её на суд известного Кановы, который сильно восхвалял новое приобретение».

Особое очарование статуи Афродиты составляют усложнённость движения тела и изысканная стройность пропорций, а также подчёркнутая юность, что и отличает её от Венеры Таврической или Венеры Милосской.

Афродита с Эротом. II век

Эрмитаж обладает великолепным собранием терракот — статуэток из обожжённой глины. Статуэтка, изображающая Афродиту с сыном Эротом, которого она развлекает игрушкой-волчком, — уникальное произведение, известное на сегодняшний день только в единственном экземпляре. В этой скульптурной группе проявилась характерная черта эллинистического искусства — склонность к жанровости. Раскраска, нанесённая по белой обмазке, сохранилась настолько хорошо, что можно мысленно воссоздать изначальную яркую и тёплую цветовую гамму.

«Венера и Амур». Лукас Кранах Старший, 1509 год

Шедевр Кранаха был революционным для искусства Германии начала XVI века шагом к монументальному изображению обнажённой натуры и к светской живописи. Впервые на севере появляется языческая богиня, написанная в рост и обнажённой. Узенький кусочек прозрачной ткани скорее подчёркивает её наготу. То, что было естественно для итальянцев — непосредственных наследников античного искусства, казалось невозможным для северных протестантов. Но художник, увлечённый живописью итальянского Ренессанса, смог преодолеть границы строгой протестантской морали.

Облик меланхолически-сумрачной Венеры с полными чувственными губами, тяжёлыми веками, ожерельем, подчёркивающим белизну кожи, с распущенными волосами, прядь которых спускается на обнажённую грудь, призван утверждать фатальную неизбежность таких чувств, как страсть, вожделение, и связанной с ним горечи. Её правая рука покровительственно опущена к маленькому Амуру, натягивающему тетиву, от метких стрел которого никому не уйти. Чёрный фон, на котором светлое, хорошо вылепленное тело богини выглядит особенно эротично, добавляет образу внутреннюю энергию и экспрессию. Изображения эротического характера в творчестве Кранаха часто снабжались назидательными тестами. В данном случае эпиграмма гласит: «Всеми силами гони Купидоново сладострастие, иначе твоей ослеплённой душой овладеет Венера».

«Венера с двумя амурами перед зеркалом». Копия, 1560-е годы

В эрмитажной коллекции хранится копия знаменитой картины величайшего венецианского художника Тициана «Венера с двумя амурами перед зеркалом», приобретённая в 1814 году из собрания императрицы Жозефины в замке Мальмезон близ Парижа. Оригинал картины также хранился в Эрмитаже с 1850 года, однако в 1929–1934 годах, когда правительством СССР была санкционирована продажа картин из коллекции Эрмитажа, «Венера» была куплена американским коллекционером и министром финансов того периода Эндрю Меллоном, после смерти которого стала частью собрания Национальной галереи искусства в Вашингтоне, где хранится по сей день.

На картине изображена прекрасная полуобнажённая Венера, восседающая на богатом ложе, на её роскошное тело слегка наброшена расшитая и отороченная мехом накидка. Она невольно приложила руку к груди, словно удивлена той красоте, которую увидела в зеркале, поддерживаемом её верными спутниками — амурами. Живой, тёплый цвет тела богини становится в картине главным организующим началом, которого добивался Тициан в поисках звучности и собой выразительности фактуры живописи.

«Марс и Венера». Питер Пауль Рубенс, 1622–1625 годы

Свирепый бог войны Марс преклонил колено перед сидящей рядом с ним обнажённой богиней любви и красоты. Нежным и осторожным движением левой руки Венера берётся за перевязь, на которой подвешен меч бога, а правой рукой касается рукояти меча, явно намереваясь обезоружить Марса. Четверо путти также заняты умиротворением воинственного бога, забирая его воинское снаряжение: первый из них отвязывает шпоры на ногах Марса, второй откатывает его боевой щит, третий снимает шлем с его головы, а четвёртый обуздывает разгорячённого коня. Обращаясь к героям античной мифологии, Рубенс обыгрывает популярный в искусстве Западной Европы со времён Ренессанса аллегорический мотив, олицетворяющий идею всемогущества любви.

«Амур развязывает пояс Венеры». Джошуа Рейнольдс, 1788 год

Джон Джошуа Проби, побывавший в Петербурге в 1785–1787 годах, заказал и подарил Г. А. Потёмкину авторское повторение с имевшейся у него картины «Нимфа и Купидон». Существенным отличием эрмитажного варианта от оригинала является отсутствие змеи, притаившейся у локтя Венеры, или «нимфы», как упоминал её художник, и послужившей причиной появления второго названия «Змея в траве».

Нет достоверных сведений о том, кто послужил моделью для Венеры. В чертах её лица, частично скрытых под рукой, что позволяет сохранить ей анонимность, так же как и в пластике фигуры можно при желании увидеть сходство со скандально прославившейся красавицей Эммой Харт (леди Гамильтон), охотно позировавшей Рейнольдсу и Джорджу Ромни в кокетливых и порой достаточно провокационных позах. Картина была одним из наиболее популярных и наиболее часто копировавшихся произведений Рейнольдса, как при его жизни, так и позднее.

Фото: http://www.nat-geo.ru/, http://spbfoto.spb.ru, http://ancientrome.ru/, http://www.renclassic.ru/, http://greekroman.ru, http://static1.repo.aif.ru/, https://www.hermitagemuseum.org/, http://sr.gallerix.ru/, http://spbfoto.spb.ru/

Россия

Россия ОАЭ

ОАЭ Тайланд

Тайланд Финляндия

Финляндия